私が彼の作るそれを初めて見たのは、2011年だったと思う。展示台に並べられていたそれらは、今までに見たことのないものであった。また何で出来ているのか、どうやって作られているのかがすぐには分からなかった。

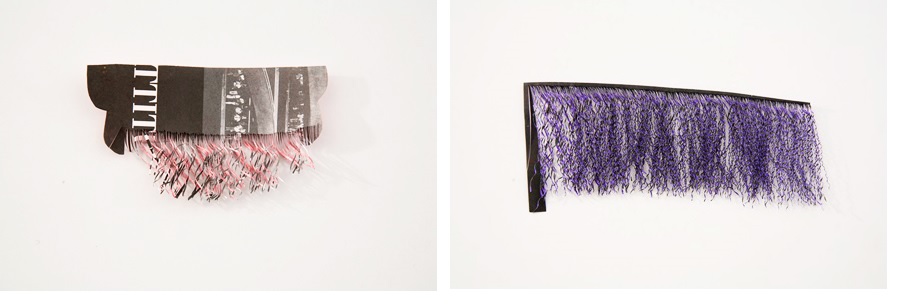

じっと見ると、まずこれは「紙」であるということが分かる。次に黒い部分はどうやら印刷のようなので、印刷物を使って作られていることが分かる。クレヨンのようなもので色が塗られており、細い部分は切られているようだ。一本一本の切り終わりは美しく横一列に並んでおり、一端がパツンと大きく斜めにまっすぐ切られている。かろうじて本体とつながっているその切り終わりに緊張を感じる。

私はこれを作った人に会いたいと思った。その後、ある展覧会に彼の作ったものを出展したいと思い、会いに行った。

彼の作るものを見た人のほとんどは、私と同じように「どうやって切っているのか知りたい」と言う。そして切っている様を映像で見た瞬間、人々はおおー、と驚きの声をあげる。使っているハサミが300円くらいの普通のハサミだということもその驚きに含まれる。しかし私が彼に会ったとき、一番心が震えたのはその技巧でも道具でもなかった。

2014年の初夏、私は彼の家を訪ねた。玄関から部屋一面に彼のこれまで作ってきたらしきものたちが額に入って飾られていた。ご両親が私を迎えてくれ、お菓子を渡したりお茶が出されたりする中、彼はクラシック音楽を大音量でかけ始めた。プレーヤーの前にあぐらをかいて座り、円を描くように前後に身体を揺らしながら、私がそばにいてもいなくても同じだとでも言うように紙を切り出した。私と彼の間には、見えない壁があるかのよう。その壁は、世界をあっち側とこっち側に分ける。音楽は時に先にとばされたり、彼の好きな箇所だけ音量を上げられたりするので周囲にいる人は心穏やかに聴くことができない。まさしく、ここは彼だけしか存在しない、彼だけの世界なのだ。私はこの、誰のことも気にしない彼の行為を美しいと思った。どうして人が、何かに没頭し、周囲をかき消してしまう様はこうも美しいのだろう。ものを作る、何かを表現する根源を見た気がした。

彼は2歳の頃から紙を破いて遊んでいた。そして6才の頃からハサミを握っている。小学生の頃のものを見てみよう。切られている多くは、熊本市現代美術館で開催された過去の展覧会のチラシである。実は彼は、2002年の同館開設記念展に出展している。この展覧会には多くの海外アーティストも出展しており、企画をした当時学芸課長(後に同館館長)だった南嶌宏氏(美術評論家、現女子美術大学教授)が、当時勤めていた女性スタッフ(元養護学校職員)を通じ、障害のある子どもが作るものを見る機会があり、そこに藤岡が含まれていたことがきっかけとなり出展を決めたという。わざわざ書く必要もないかもしれないが、展示はもちろん福祉的な観点から決められたものではなく、南嶌氏が彼の作るものに内在している魅力を見たからであった。「障害者だから選んだのではありません。作品に嘘が無いと感じました。」当時、藤岡の母親は南嶌氏にこう言われ、今も忘れられないという。

藤岡は、10代前半は様々な形を切っていた。幾つか切ってはそれを枕の上に並べたり、同じようなものを何枚も切ったりしていたという。朝起こしに布団をめくると、切られた紙がたくさん出てくることはしょっちゅうで、毎日ゴミ袋一杯分は切っていたという。また、彼はどんなハサミや紙でもいいわけではなく、どちらも気に入らないと使わない。彼は自分自身を説明する言葉を持っていないため、そのこだわりの内容は家族にも分からない。そのため、新しいハサミに変えたほうがいいのではと家族が思っても、幾つものハサミを渡してみないとどれを気にいるのか分からないという。単純なクオリティの問題ではなさそうだ。

この10代前半のものを年代順に見ていくと、紙を1mm程の幅で同じ方向に切り続けているものが何枚も出てくる。そしていつからか、どんどん細くなっていきクルクルっとスパイラルするようになる。スパイラルすることで、紙の後ろ側を塗ったクレヨンの色が表からも見え、美しい。彼がこの技巧を身に付けてから、それまで切っていたような様々な形を切ることは少なくなっていった。彼は自身から編み出したこの技巧に惚れたのだと思う。

彼の作るものを見ていると、数年前に聞いた、ある若いアーティストの言葉が浮かぶ。「障害者と呼ばれる人が作るものに注目が集まっているけど、それは健常者とは違う何かをただすごいと言われることからでないことを願っています。」

藤岡は切ることを約15年も続けてきた中で、今の技巧を身に付けた。それは彼自身にとっても、楽しい発見であったはずだ。初めから今の技巧を目指してきたわけではない。今を心から楽しんできた結果、この技巧を手に入れたのだ。

そう思うと、彼の技巧を素直に素晴らしいと思う。どんな世界、どんな文化の中で生きていても、人は「美」を求め生きてきた。彼もそうなのだ。そしてそれを、自分の手で作り出すことができる今が存在している。彼自身が一番、楽しんでいるのであり心から遊んでいるのだ。なんて羨ましいのだろう、と思うのは私だけだろうか。あの若いアーティストが言った言葉が、意味なく宙に浮かぶようだ。

2010年頃から、また変化が出始めた。色を塗ることが減り、切る細さはどんどん細く、スパイラルも細かくなってきている。この時期、6歳から一度も止めたことのなかったこの制作を、10ヶ月ほど全くしなかったことがあったらしい。両親は、彼はこれで切らなくなるかもしれないと思ったというが、半年後くらいからまた切り出したらしい。それまで彼が使っていたハサミの刃が少し波打っていた事に両親が気づき、研ぎ職人に研いでもらったことがきっかけになったようだ。そしてまたどんどん細くなっていき、今も細くなり続けている。

藤岡の作るものは、扱うのが怖いほど繊細だ。それはチラシや折り紙、コピー用紙などが主な素材であるし、彼は切り終わったものに興味を示さないのでそれらを大事に保管するということがない。床に落ちていたり、時には彼の洋服にくっついていることさえある。

そして今、過去のものも含め藤岡の作ったものを私たちが見ることができるのはひとえに家族の保管作業ゆえである。母親は「息子がかわいくてかわいくて仕方がない。息子が作ったものも同じようにかわいい。」と言う。藤岡は言葉にならない大声で叫んだり、時には暴れることもある。両親の腕には過去の傷跡があるし、噛み付かれた当時の写真を見るとその腕は血まみれであった。高校生の頃は自分の顎を傷つけ続け、眠れないこともあったという。しかしだからといって家に閉じ込めるのではなく、家族で外食をしたり、彼の作ったものが展示されたときは観に行ったりする。ハサミを使う彼の姿を、ただじっと見て、ただじっと待つ家族の愛が、今の彼の制作環境を作っているのだ。しかしそれは、家族の愛からだけではないのかもしれない。両親は、一番身近にいる彼のファンなのである。私と同じように、ただただ彼のファンなのだ。

藤岡はいつまで切り続けるのだろう?そんな問いは、彼と彼の家族を見ていると必要のない問いだと思わされる。一度切らなくなったとき彼に、家族は何も言わなかった。この、何も言わない、現状を受け入れ見守るという家族の姿勢が、なかなかできることではないことを私は知っている。それは、切らない期間も彼自身を形作るひとつの時間だということを知っているからだと思う。

私は絵を描いているとき、細胞ひとつひとつがこの世界を感じて歓喜していることがある。こういうことは、たった一人で楽しむものだ。誰かと話してもその感覚を同時に共感できるものではない。それは、空や海を見て心が震える感覚と似ている。きっと藤岡も、そんな時を知っているのではないか。切り続けてきた彼だからこそ身につけることのできた技巧を使って、今という時間を心底遊んでいるのだ。それは止められないだろうな、と勝手な想像を巡らし、また彼に会いたいと思う。